從美國先賢草擬《獨立宣言》 突顯偉大創舉背後必有堅強信念

美國的建國之父們背叛大英帝國,勝率有點像小大衞面對着哥利拉,勝率他們深知若行動是失敗了,他們要面對的是叛國罪,而他們亦已預知審判的結果會是怎樣。

作者: 古多迪 | 2023-11-15

《美國獨立宣言》的發表,是一個臨時的決定。(Shutterstock)

一個人的實力和力量,是源自他對未見到的東西的信念有多強。相信的會是強者,抱懷疑的會是弱者。堅強的確信是任何偉大行為的前身。

All the strength and force of man comes from his faith in the things unseen. He He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.── 詹士克拉克(James F. Clarke)

在上回,筆者提到有時義無反顧,不惜一切的勇氣和決心, 是可以帶來神奇的效果。另一方面,筆者藉着《道德經》的文字指出,表面上的強弱不一定代表什麼,而且, 國際金融中心是一很特別的行業,就香港的情況而言,機率應還未致於是很多人斷言的那麼差。今回筆者準備再談這兩點。

彼此承諾並押上了生命、財富以及神聖的榮譽

且讓我們先談第一點。從義無反顧的勇氣和決心的角度看,《美國獨立宣言》是一很突出的例子。據記載,《宣言》的發表是臨時的決定。由於起義已走漏了風聲,因此美國的建國之父在1776年7月初開會後決定要把起義行動提前,一兩天後就要宣戰。因此在開過會後,傑佛遜(Thomas Jefferson)就乘夜騎馬趕回維珍尼亞準備正式開戰。據記載,他一返回維珍尼亞後,就立即動筆,當時根本沒有時間起草,因此整篇《美國獨立宣言》是一揮而就的,這亦可能是《宣言》文字的澎湃力量的來源……蓋它是由潛藏在傑佛遜心底深處的複雜思緒, 迫着要在短時間內一併湧現爆發出來而寫成的。

從一個角度看,《宣言》可以看成是傑佛遜和美國的建國之父們向社會和世人說明他們為什麼要打這場仗的文字。不過,另一方面,它其實是亦可理解為傑佛遜為自己的歷史地位和名聲作出的最後辯白。蓋美國的建國之父只是平民出身,但對手卻是當時正如日中天的世界軍事力量最強的大英帝國。

美國建國之父是平民出身,但對手卻是當時正如日中天的世界軍事力量最強的大英帝國,兩者對抗有點像小大衞面對着哥利亞。(Shutterstock)

從這角度看,美國的建國之父們勝出的機率,是有點像小大衞面對着哥利亞,而他們亦深知, 若他們的行動是失敗了,他們要面對的是叛國罪,而他們亦已預知審判的結果會是怎樣。因此, 這個《宣言》相信是他們要為自己在歷史上最終能討回公義唯一能做到的事,而他們所能做到的,可能就只有這麽多。

在明白到這點後,也許我們會更能體會《宣言》的最後一句是字說着些什麼:「為支持《宣言》,也藉着對那神聖的天意帶來的保護的堅定不移的倚靠, 我們彼此承諾並押上了我們的生命、財富以及那神聖的榮譽。」(And for the support of the Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our lives, our Fortune and our sacred Honor.)

關鍵是有沒有堅持下去的勇氣

好一句「那神聖的天意帶來的保護的堅定不移的倚靠」。從一個角度看,這可以說是反映着傑佛遜對上天意旨的崇敬和信仰。不過,另一方面,這亦可以說是反映除了神的眷顧外,傑佛遜和美國的建國之父其實是什麼倚靠都沒有。而最後一句「我們那神聖的榮譽」的意思,一方面可以說是反映傑佛遜對自己名聲的重視。不過,另一方面,這亦可以說是反映着,傑克遜和美國的建國之父其實是已預了再沒有「生命」、「財富」、而他們唯一寄望能保存的,就只是自己「那神聖的榮譽」。

「成功不是終極的;失敗也不是致命的;真正最關鍵的,是有沒有堅持下去的勇氣。」(Success is not final; failure is not fatal; key is the courage to continue.) 這是邱吉爾的名言。是的,成功是一個旅程,而不是一個目的地, 而在這旅程中,最重要的是即使面對挫折,也有堅持下去的勇氣。而假如我們能從這角度看,會明白挫折也可視為有如旅程中的墊腳石──是取得教訓,以跨進另一階段必須經歷的考驗。也許,我們也可以從這個角度理解香港目前面臨的挑戰。

阿姆斯特丹可以被視為 18 世紀時的世界金融中心,全球第一個股票交易所和上市公司就是在阿姆斯特丹。(Shutterstock)

倫敦發展曾因兩件事遭受重大挫折

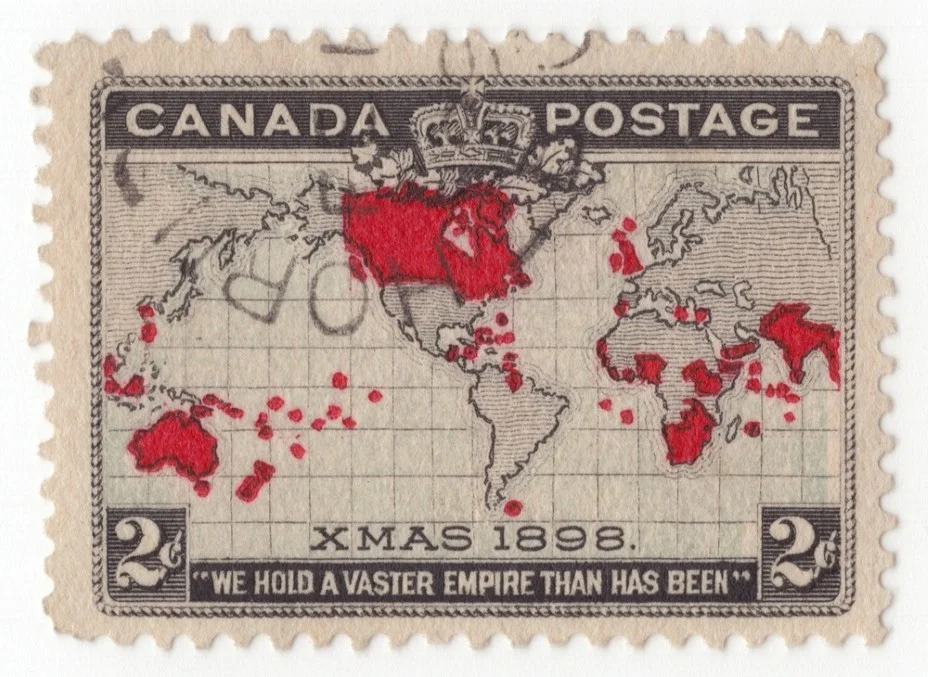

另一方面,評估金融中心的前景, 亦是比大多數人意識到的更複雜,而香港的機率未必是很多人以為的那麼小。在今天,對很多人來說,威尼斯、佛羅倫斯、維也納、阿姆斯特丹等都是旅遊城市。不過,在中世紀時,它們都曾經是顯赫一時的商貿中心和國際金融中心。

事實上,阿姆斯特丹可以被視為18世紀時的世界金融中心,全球第一個股票交易所和上市公司都是在阿姆斯特丹。另一方面,在18世紀時,巴黎的地位亦是十分強,相比之下,倫敦的地位是未必比得上它們。我們不能忘記,倫敦的發展在1665至66年曾因兩件事而遭受了重大挫折,一是1665至66年的瘟疫,二是1666年歷時4天的倫敦大火。這兩次巨型災難殺死了超過20%的倫敦人口,令到超過70%的倫敦人無家可歸,摧毀了城市超過50%的建築物。因此當時不少人的判斷是,倫敦的金融中心地位會從此一沉不起。

但事實後來的發展又是怎樣呢?如果香港目前面臨的挑戰並不比1666年的倫敦為高,也許香港也不應這麼早就放棄其金融中心事業。

「香港傳奇的未來」系列 42

聯繫作者:Gudordi@proton.me